|

|

|

|

|

The Great Pretender / 21.01.2005

|

|

|

|

Museum für Gegenwartskunst, Basel

|

|

|

|

|

|

|

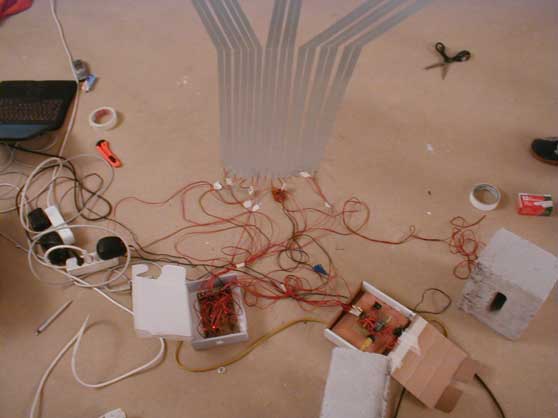

The Great Pretender ist eine Auftragsarbeit für das Museum für Gegenwartskunst in Basel und wurde dort im Ramen der Museumsnacht 2005 erstmals gezeigt. The Great Pretender ist eine Anordnung von selbstklebenden Aluminimbändern die sich über den Boden, an den Wänden und an den Decken eines Raumes entlangschlängeln. Ein Muster aus acht Aluminiumbändern, ähnlich dem Schema eines elektronischen Schaltkreises. Jeder Arm, jeder Strang des Musters ist ein doppelspurig, parallel geführtes Paar an Aluminiumbändern, die sich nicht berühren. Am den Ende werden beide Bänder an einen elektronischen Schaltkreis angeschlossen, der weitläufig als Feuchtigkeitssensor / Lügendetektor gehandelt wird. Diese Transistorschaltung ist so eingestellt, dass sie den Kurzschluss der beiden Bahnen durch Hautkontakt erkennen kann. Bei mehr Hautkontakt fliesst mehr Strom. Wir können mit diesen Schaltungen also feststellen, welche der Bänder von Menschen zu welchem Zeitpunkt berührt werden. Mit acht Strängen kann man 256 (zwei hoch acht) verschieden Zustände darstellen. Für jeden dieser 256 Zustände gibt es ein ensprechendes Set an Parameterdaten. Diese Parameter wiederum kontrollieren die Art und Weise wie ein Soundfile vom Computer abgespielt und moduliert wird. Im unberührten Zustand wird das Soundfile ohne Veränderung abgespielt. Das Soundfile ist eine Zusammstellung von sechs computergenerierten Gedichten. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

The great Pretender beschäftigt sich mit der Illusion von Lebendigkeit. Diese Installation ist ein Pretender, weil diese formal und inhaltlich vorgibt zu leben. Durch das Verbinden der Aluminiumstreifen werden Gedichtrezitationen klanglich verändert. An diesem Prozess können sich unbeschränkt viele Leute beteiligen. Die Auslöser der Klangmodulationen sind für aussenstehende Betrachter optisch Teil der Installation, auf tonaler Ebene deren Gehirn, die kreative Instanz. Durch den Menschen als Bildgegenstand wird die an der Wand abgebildete Platine, der Baustein eines jeden elektronischen Werkzeugs, ein scheinbar lebhaftes Wandbild. Gleiches ergibt sich im Inhalt. Durch menschliche Aktivität werden die von Computer verfassten Gedichte verfremdet, es entsteht eine Art Wortsuppe, eine Menschplatine. Der Computer führt nur aus. Es ist des Menschen Gehirn, der Lückenfüller, der Abstraktionsmeister, das Faultier, die Gewohnheit, das Unschärfeprinzip, die Sehnsucht. Unsere Installation ist nur ein Werkzeug, Gott lebt.

Jedes Werkzeug ist nur so gut, wie derjenige, der es führt. Genauso verhält es sich bei Computern und deren Software. Interessant wird dieses Verhältnis, wenn der Computer in lebendige Bereiche, wie in die der Lyrik und in die der Klangschöpfung eingreift. Anfangs der 70er Jahre begannen verschiedene Forscher mit Sprachprogrammen zu experimentieren. 1967 erschien, herausgegeben von den Ingenieuren Götz Friedemann Schaudt und Manfred Krause, ein Buch mit dem Titel Computer-Lyrik. Sie fütterten ihren Computer, einen Zuse Z 23, mit einem Wortschatz von einigen 100 Wörtern und den Versformen AABB, ABAB oder AABAAB. Die Resultate erstaunen mit ihren Redewendungen und Wortschöpfungen und erinnern an dada und deutsche Unsinnspoesie. Heutzutage sind solche Softwareprogramme einiges umfangreicher und der Computer verfasst unter anderem auch schon mal ein Hörspiel. Auf dem Netz sind solche Gedichtegeneratoren zu finden unter www.versquelle.de oder www.versfabrik.de, die mit mehr oder weniger Wortschatz operieren. Wir haben für unsere Installation Gedichte nach Gutdünken ausgewählt, gelesen wurden sie von Hansjörg Müller.

|

|

|

|

|

|

Rul Gunzenhauser: (1963)

|

|

|

Kein Kuss ist still

oder die Liebe ist still

oder keine Seele ist rein

und nicht jeder Kuss ist grün

und ein Jüngling ist heftig

|

|

|

|

Max Bense: (1961) Wortschatz aus dem Literaturteil einer Zeitung, ca. 1200 Wörter

|

|

|

|

Mein Standpunkt und der Kirschbaum oder die Wegfahrt

und der Ueberblick

oder die Handhabe und das Fortbleiben oder Joseph K. und der

Vormärz

oder die Polizei und das dritte Fenster oder ein Horizont und

das

zerrissene Blatt oder der Duft und der Anflug das Verwelkte

und das Schiff

oder das Unerwartete und das Wort oder die Zärtlichkeit und

das Gehn

oder das Lesebuch und das Selbst oder die Nachwelt und Paris

oder das

ermüdete Sein und noch ein Händedruck oder irgendwo und

Niemand

|

|

|

|

Götz Friedmann Schaudt / Manfred Krause:

"Klinische Mentoren"

|

|

|

Heimlich irrten Assessoren

Trieben mit defekten Spott

Prellten klinische Mentoren

Stanzten jeden neuen Gott

|

|

|

Gerne straften Ingenieure

Sägten von Computern Stahl

Brachen seelische Akteure

Drehten jeden runden Pfahl

|

|

|

Offen köpften Polizisten

Schossen in Magnete Blei

Sühnten rostige Sadisten

Sprühten jedes frohe Blei

|

|

|

|

"Oelige Affekte"

|

|

|

Schwindelnd laufen Drehzahlmesser

Drehen ölige Affekte

Während heimliche Gehirne

Erfolge liefern über China

|

|

|

Bremsend heilen Temperaturen

Bauen ethische Computer

Obgleich intelligente Richter

Hebel holen von den Sternen

|

|

|

Strahlend sägen Landgerichte

Hobeln offene Syndrome

Obschon tote Pleuelstangen

Hyperbeln ziehen aus Motoren

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|